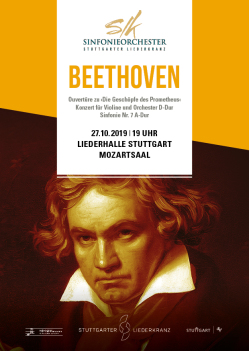

Orchesterkonzert

Mozart-Saal, Liederhalle Stuttgart

BEETHOVEN

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Ouvertüre zu „Die Geschöpfe des Prometheus“, Ballett op. 43

Ludwig van Beethoven

Konzert für Violine und Orchester D-Dur op. 61

Ludwig van Beethoven

Sinfonie Nr. 7 A-Dur op. 92

Eduard Sonderegger, Solovioline

Sinfonieorchester Stuttgarter Liederkranz

Ulrich Walddörfer, Leitung

Liederhalle Stuttgart - Mozart-Saal

Berliner Platz - 70174 Stuttgart

Zum Programm

Ludwig van Beethoven

(* 17. Dezember 1770 [Tauftag]; + 26. März 1827)

Die Musikwelt feiert nächstes Jahr den 250. Geburtstag des Komponisten Ludwig van Beethoven. Beethoven hat Musikgeschichte geschrieben, seine Sinfonien sind Allgemeingut der Menschheit, sein Einfluss reicht bis ins 21. Jahrhundert. In seiner Jugend war er von Wolfgang Amadeus Mozart und Joseph Haydn geprägt, mit denen zusammen er das Dreigestirn der „Wiener Klassik“ bildet. Schon in seinen frühen Werken ging er jedoch über diese Vorbilder hinaus. Aus Beethovens Musik sprechen Freude, Trauer, Liebe, Sehnsucht, Hass, Schrecken und Hoffnung. Sie offenbart »die Kraft und die Stärke, die Sanftmut und die Zärtlichkeit eines Helden, eines Bezwingers vergangener Zeiten, der für eine neue Epoche eintritt« (Romain Rolland).

Und so war er auch: Ein stolzer Mensch, ein Freigeist, der mit seiner Kunst mit unglaublicher Leidenschaft für die Befreiung des Menschengeistes aus der Unmündigkeit kämpfte. Mit einer gestalterischen Kraft, die ihresgleichen sucht, bereitete Beethovens Klangwelt den Romantikern den Weg. 138 Werke aller Gattungen hat Beethoven uns hinterlassen, jedes einzelne von ihnen ist ein Meisterwerk, ein faszinierendes Gebilde aus Klang und Gefühl! Beethovens Tonkunst ergreift und berührt die Seele zutiefst!

Ouvertüre zu „Die Geschöpfe des Prometheus“ op. 43

Die Musik zum Ballett Die Geschöpfe des Prometheus entstand unmittelbar nach der Ersten Sinfonie und war Beethovens erster Kontakt mit der Wiener Theaterwelt. Inzwischen ist die Ballettmusik, die die mythologische Geschichte des Prometheus als Erschaffer des ersten Menschenpaares erzählt, völlig in Vergessenheit geraten. Nur die festliche Ouvertüre hat überlebt. Sie beginnt mit einer kurzen langsamen Einleitung und ist geprägt von einem lebhaften Hauptthema.

Konzert für Violine und Orchester D-Dur op. 61

Ein Konzert, das mit vier Paukenschlägen beginnt – so etwas hatte es noch nicht gegeben! Bei der Uraufführung am 23. Dezember 1806 am »Theater an der Wien« in Wien spendete das Publikum denn auch eher skeptisch und verhalten Beifall – anders als bei einer Londoner Aufführung unter Felix Mendelssohn Bartholdy knapp vierzig Jahre später.

Beinahe unvorstellbar erscheint uns Heutigen, dass der Meister schon fast völlig taub war, als er dieses wunderschöne Werk komponierte. In allergrößter Eile schrieb es Beethoven 1806 fertig, denn ganze zwei Tage später war der Auftritt angesagt, in dem das neue Werk vorgestellt werden sollte. Der Solist war ein Bekannter Beethovens, der Konzertmeister Franz Clement. Schenkt man zeitgenössischen Berichten über diese Uraufführung Glauben, so musste Clement weite Teile seines Solos in der unleserlichen Handschrift Beethovens so gut wie vom Blatt lesen. Es kam zu Unstimmigkeiten im Zusammenspiel, so dass das Publikum zwar dem Solisten anerkennenden Applaus zollte, dem Werk jedoch eher kühl gegenüberstand. Umso größer aber war der Erfolg vierzig Jahre später, als Felix Mendelssohn Bartholdy das inzwischen vergessene Konzert ausgrub und am 23. Mai 1844 in London neu aufführte. Der Solist war kein Geringerer als Joseph Joachim, damals gerade 12 Jahre alt, ein wahres Wunderkind! Mit Begeisterung nahm das Publikum das Werk auf. So ist es ist bis heute ein Eckpfeiler der konzertanten Violinliteratur!

Der erste Satz, Allegro ma non troppo, beginnt – wie gesagt - mit vier Paukenschlägen, zu jener Zeit absolut ungewöhnlich – und noch heute dürfen wir uns darüber wundern! Dieser Satz ist lyrisch und zugleich dramatisch. Nach einer langen Einleitung des Orchesters „schmeichelt“ sich die Solovioline in das Orchester „ein", es klingt fast wie eine Improvisation. Beethoven bringt immer wieder das Motiv der vier Schläge, es wandert durch alle Instrument und nimmt neue Formen an. Der zweite Satz , ein Larghetto, ist ein Dialog zwischen Solist und Orchester. Völlig unüblich ist, dass die Solovioline nicht die Hauptmelodie vorträgt – das übernimmt das Orchester –, sondern diese virtuos mit neuen musikalischen Figuren umspielt. Nach kräftigen Akkorden beginnt gleich das Rondo. Die Solovioline „tanzt“ um die Wette, mal mit den Hörnern, mal mit den Klarinetten und Oboen, die Musik strotzt von witzigen Einfällen. Am Ende reißt sie das ganze Orchester zu einem fulminanten Finale mit.

Sinfonie Nr. 7 A-Dur op. 92

Diese herrliche Sinfonie mit ihrem faszinierenden Rhythmus strahlt überschäumende Lebensfreude aus! Beethoven selbst sagte darüber: »Ich bin ein Bacchus, der den köstlichen Nektar für die Menschheit keltert«. Richard Wagner war ein Anhänger dieses Werkes. Es wird erzählt, Wagner nannte sie eine »Apotheose des Tanzes«. Einmal hätte er beim Hören den ganzen vierten Satz durchgetanzt! Sie entstand um das Jahr 1811 und wurde am 8. Dezember 1813 in Wien bei einem Wohltätigkeitskonzert uraufgeführt. Sie weckte beim Publikum helle Begeisterung! Schenkt man zeitgenössischen Quellen Glauben, wirkten im Orchester Musikergrößen wie Meyerbeer und Hummel mit. Sie wurde dem Wiener Kunstmäzen und Bankier Reichsgrafen Moritz von Fries, nach anderen Quellen dem Grafen Lichnowsky, gewidmet.

Der erste Satz, Poco sostenuto – Vivace, beginnt mit einer langen, gewichtigen Einleitung. Die Streicher erscheinen mit ihren aufsteigenden Tonleiterpassagen. In ständig wachsender Intensität erfolgt die Überleitung zum rhythmischen Hauptthema, auf dem Siciliano-Tanz im 6/8-Takt basierend, von der Flöte vorgetragen. Diese musikalische Grundidee wird von Beethoven moduliert und in der Durchführung dramatisiert. Starke dynamische Wechsel von Fortissimo zum Pianissimo bilden eine packende Bühne, die den Hörer bis ans Ende mitreißt.

Der zweite Satz, Allegretto, enthält eines der schönsten Themen, die Beethoven geschrieben hat. Die fast feierliche und doch anmutige Melodie hinterlässt beim Hörer einen unauslöschlichen Eindruck. Der dritte Satz, Presto, wieder mit Volkstanz-Charakter im ersten Teil, dann wiederum fast meditativ-klagend im ruhigen Trio. Beide Teile wiederholen sich mehrmals. Eine unerwartet auftauchende Coda mit plötzlichen Schlussakkorden lässt den Satz jäh enden! Der vierte Satz, Allegro con brio, führt das Werk zu einem atemberaubenden Höhepunkt von damals unerhörter Kühnheit. Der Rhythmus überbietet sich in Steigerungen, die in ein wahres Bacchanal münden. Das Hauptthema soll dem irischen Volkslied Nora creina angelehnt sein. Es heißt, Beethoven habe zu dieser Zeit für einen schottischen Verleger Lieder bearbeitet. Das führte dazu, dass Beethovens Siebte zeitweise Die Keltische genannt wurde!

Daniel Marti

Ausführende

Eduard Sonderegger

Violine

Der aus Russland stammende Geiger Eduard Sonderegger begann das Studium in seiner Heimatstadt Petrosawodsk bei Prof. Klimenty Weksler am Glasunov-Konservatorium. Im Alter von 18 Jahren zog er nach

Deutschland und setzte seinen Bildungsweg an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart bei Prof. Christine Busch und Prof. Anke Dill fort.

Zahlreiche künstlerische Anregungen und Erfahrungen erhielt er im Kammermusikunterricht bei Gerhard Schulz, Valentin Erben, Kirill Gerstein, Stefan Fehlandt, Mitgliedern des Vogler-Quartetts,

Conradin Brotbeck und Claudio Shmuel Ashkenazy. Im März 2018 spielte Eduard Sonderegger das Violinkonzert von Peter Iljitsch Tschaikowsky mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz unter

der Leitung von Shiyeon Sung im Rahmen der Konzertreihe »Rising Stars!« ein und schloss damit sein Konzertexamen mit Auszeichnung ab. Bei Prof. Christine Busch erhielt Eduard Sonderegger Unterricht

auch für Barockgeige, seitdem beschäftigt er sich intensiv mit der historisch orientierten Aufführungspraxis, ist Mitglied des Ensembles Stiftsbarock unter der Leitung von Kay Johannsen und des

Stuttgarter Barockorchesters »Il Gusto Barocco«. 2015-2016 spielte er als Solist und Konzertmeister mit dem Ensemble »Arsys Bourgogne« in Frankreich. Neben seiner Tätigkeit als Konzertmeister am

Theater Ulm tritt Eduard Sonderegger regelmäßig auch als Solist auf. Er spielte unter anderem mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, dem Philharmonischen Orchester der Stadt Ulm, dem

»Sinfonietta Lentua« (Kuhmo, Finnland), dem Sinfonieorchester der Karelischen Staatlichen Philharmonie und dem Philharmonischen Sinfonieorchester der Stadt Murmansk in Russland. Kammermusik ist eines

der wichtigsten künstlerischen Arbeitsfelder von Eduard Sonderegger. Zusammen mit seinem Bruder Alexander Sonderegger (Klavier) spielt er schon seit frühster Kindheit. Als Sonderegger Duo treten die

beiden Musiker regelmäßig mit verschiedenen Konzertprogrammen auf. 2014 gewannen Eduard und Alexander Sonderegger den zweiten Preis beim Carl-Wendling-Wettbewerb für Kammermusik in Stuttgart.

Ulrich Walddörfer

Künstlerischer Leiter

Ulrich Walddörfer wurde 1951 in Göppingen geboren. Seinen ersten Klavierunterricht erhielt er im Alter von acht Jahren, ab 1965 bei Dyna Würzner-August. Ergänzt wurde seine musikalische Ausbildung ab 1963 durch Orgelunterricht.

Er begann 1970 an der Staatlichen Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Stuttgart mit dem Schulmusikstudium unter anderem bei Wolfgang Gönnenwein, Hans Grischkat und Gerd Lohmeyer. Außerdem studierte er Kirchenmusik bei Werner Schrade in Esslingen und Musikwissenschaft an der Universität Tübingen.

Nach dem ersten Staatsexamen im Fach Schulmusik im Jahr 1976 folgten Kurse bei Helmuth Rilling und Sergiu Celibidache. Daran schloss sich ein Dirigierstudium an der Hochschule der Künste in Berlin bei Hans-Martin Rabenstein an, welches durch Kurse bei Otmar Suitner, Walter Weller und Milan Horvat in Salzburg und Eric Ericson in Graz ergänzt wurde. 1980 legte Ulrich Walddörfer die künstlerische Abschlussprüfung im Fach Dirigieren ab, bei seinem Abschlusskonzert mit Tschaikowskis Fantasie-Ouvertüre Romeo und Julia leitete er das Symphonische Orchester Berlin. Noch im selben Jahr erhielt er ein Engagement als Solorepetitor und Kapellmeister an der Städtischen Bühne Hagen. 1983 übernahm er dort die Einstudierung und Premiere von Nico Dostals Die Ungarische Hochzeit in Anwesenheit von Lillie Claus-Dostal und Roman Dostal. Neben zahlreichen Repertoiredirigaten leitete er die Premieren von Mozarts La finta giardiniera, Jacques Offenbachs Orpheus in der Unterwelt und Richard Heubergers Der Opernball. 1984 bis 1986 führten ihn Gastspiele mit den Hagener Ensembles an die Alte Oper in Frankfurt.

Seit 1986 leitet Walddörfer den Philharmonischen Chor Heilbronn, außerdem unterrichtete er gastweise an der Staatlichen Hochschule für Musik in Stuttgart. Im Jahr 1990 spielte er mit seinem Philharmonischen Chor Heilbronn und Mitgliedern des Staatsorchesters Stuttgart erstmals die Messa da Requiem von Giovanni Sgambati auf CD ein (Carus). Es folgten süddeutsche Erstaufführungen der Missa pro defunctis von Franz von Suppé und des Oratoriums Achilleus von Max Bruch sowie eine Aufführung von Benjamin Brittens War Requiem. Im Frühjahr 1995 unternahm der Chor eine Konzertreise nach Südamerika mit Aufführungen der Messa da Requiem von Giuseppe Verdi in Buenos Aires (mit dem Orchester des Teatro Colon) und São Paolo (mit dem Orchester des Teatro Municipal). Ulrich Walddörfer dirigierte zudem den Chor und das Sinfonieorchester der Robert Bosch GmbH in Stuttgart. Eine rege Konzerttätigkeit führte die Bosch-Musikgruppen an zahlreiche Standorte der Firma im In- und Ausland, u.a. nach Spanien, England, Tschechien, Australien mit Auftritten in Perth, Adelaide, Melbourne, Sidney und Brisbane, sowie nach China, Japan, Südkorea und in die Türkei mit der Carmina Burana von Carl Orff. Mit dem Sinfonieorchester gastierte er regelmäßig bei den Bad Hersfelder Festspielen.

Im Juli 1995 übernahm Ulrich Walddörfer die musikalische Leitung des Stuttgarter Liederkranzes, mit dessen Sinfonieorchester und Konzertchören er große Opern- und Konzertprogramme erarbeitet, wie Lobgesang und Elias von Felix Mendelssohn Bartholdy, Messa da Requiem, Nabucco, I Lombardi alla prima crociata und Giovanna d'Arco von Giuseppe Verdi, Norma von Vincenzo Bellini, La Damnation de Faust von Hector Berlioz, Odysseus und Das Lied von der Glocke von Max Bruch, Ein deutsches Requiem von Johannes Brahms, das Melodramma sacro Mosé von Gioacchino Rossini und Mefistofele von Arrigo Boito.

Mit den Ensembles des Stuttgarter Liederkranzes konzertiert er auch regelmäßig im Ausland, z.B. in Italien, Ungarn, Österreich und Polen. In einer Gemeinschaftsproduktion mit dem Bosch-Sinfonieorchester, dem Bosch-Chor, dem Philharmonischen Chor Heilbronn und Mitgliedern der Konzertchöre Stuttgarter Liederkranz führte er 2009 Beethovens 9. Sinfonie zweimal bei den Bad Hersfelder Festspielen und beim Chorfest des Schwäbischen Chorverbands in Heilbronn auf. 2010 dirigierte er im Rahmen eines internationalen Männerchorfestivals eine Uraufführung im Goldenen Saal des Musikvereins in Wien.

Sinfonieorchester Stuttgarter Liederkranz

Der Stuttgarter Liederkranz entstand zu Beginn des 19. Jahrhunderts aus der süddeutschen Sängerbewegung zunächst als reiner Männerchor und wurde 1824 von Stuttgarter Bürgern und Persönlichkeiten des kulturellen, geistlichen und politischen Lebens als Verein gegründet. Die Konzertchöre Stuttgarter Liederkranz zählen zu den größten Amateur-Chören Baden-Württembergs. Schon früh verfügte der Verein über ein eigenes Orchester, das Sinfonie-orchester Stuttgarter Liederkranz. Es wurde 1874 von Chormitgliedern gegründet, die neben der Chormusik bei sogenannten Hausmusiken auch die Instrumentalmusik pflegten. Heute konzertiert das Sinfonieorchester unter der Leitung seines Dirigenten Ulrich Walddörfer in der Regel mit reinem Orchester-Repertoire. Daneben tritt das Sinfonieorchester immer wieder gemeinsam mit den Konzertchören Stuttgarter Liederkranz auf. Konzertreisen führten alle Ensembles nach Italien, Ungarn und Polen.